1.はじめに

ヘッドランプレンズの単体補給は、トヨタ クラウン/マジェスタ(180系)や、アリオン/プレミオ(240系)などで採用が開始され、現在(2018年7月現在)ではトヨタ・レクサスのLED採用車種のほとんど、ダイハツの一部車種に設定されています。

一方で、レンズ交換は作業後の「水入り・曇り」と言った不具合の発生報告が旧型車を中心に多く、メーカ側も様々な改善を行っています。その結果、近年の車種においては、正しい作業を行うことで不具合発生のリスクはなく、品質を確保した修理が可能です。

この記事では、「レンズ締結構造」「旧構造での不具合発生事例」「新構造の不適切作業実施による不具合再現」について紹介します。

2.レンズ締結構造

(1)比較車種

| トヨタ クラウン | 型式 | 販売期間 |

|

GRS18系 | 2003.12 ~ 2008.2 |

|

GRS / ARS / AWS21系 | 2012.12 ~ 2018.6 |

(2)レンズ締結比較

|

スクリュ本数・位置 |

ツメの数・位置 |

ガスケット |

|

|

18系 |

|

|

|

|

下側3本 |

レンズ側1ヶ所 |

非粘性 |

|

|

21系 |

|

|

|

|

全周7本 |

レンズ側5ヶ所 |

低粘性 |

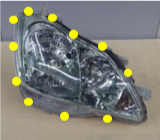

【 スクリュ本数・位置 】

スクリュでの締結は、機械的締結のため、密着・気密性の確保に優れています。旧構造ではスクリュ締結は下側のみに設置されていましたが、新構造では全周にスクリュが配置される構造に変更され、機械的締結での十分な気密性を確保しています。

【ツメの数・位置】

旧構造では、多くがハウジング側(素材:PP ポリプロピレン)に設定されています。PPは熱変形開始温度が比較的低く、レンズ脱時にツメ周辺にドライヤ熱を集中させ無理な力をかけると容易に塑性変形が発生し圧着不足を招く可能性があります。

新構造では、大部分が熱変形開始温度がPPより高いレンズ側(素材:PC ポリカーボネート)に変更され、変形による圧着不足を解消しています。

【 ガスケット 】

旧構造のガスケットは、非粘性タイプ、新構造のガスケットは低粘性タイプとなり挿入の際の浮き上がりなどが抑えられるよう変更され作業性が向上しました。ガスケットは、それぞれの車種に合わせ「色」「長さ」が設定され、1本単位で補給されます。

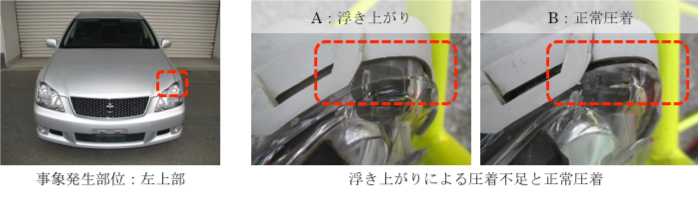

3.旧構造での不具合発生事例

◆ ツメ篏合不良によるコーナ部での浮き上がり(圧着不足)

4. 新構造の不適切作業実施による不具合再現

修理現場での不具合発生の聞き取り調査では、「水入り・曇り」がほとんどだったことから、「水入り・曇り」の不具合発生メカニズムを分析するため、新構造のレンズ組換え後、様々なケースを想定し耐候性試験を実施しました。内容、結果は以下の通りです。

(1)試験内容と条件

| 試験内容/条件 | 保管方法 | 備考 | |

| ① | 内容:修理書通りにレンズを組換え

条件:一般ユーザと同様に車両使用 |

屋外保管 |

|

| ② | 内容:修理書禁止事項を再現しレンズ組換え

条件:以下3パターン 1)ガスケットを引張っての挿入 2)ガスケットを捩じっての挿入 3)ガスケットを最深部まで押込まず挿入 |

全サンプル

屋外保管 |

|

| ③ | 内容:修理書通りにレンズを組換え後、 補修塗装乾燥を想定しブースで加温後低温環境(屋外)にて結露発生等の確認 条件:以下2パターン 1)組換え直後実施 2)組換え3か月後に実施 |

1)屋内保管

2)屋外保管 |

|

修理書禁止事項再現によるガスケットの挿入方法(捩じり、最深部まで押込まない)は以下の通りです。このような挿入方法では、レンズとハウジングの間にガスケットが正常に収まらない可能性があり不具合の原因となります

(2)結果

| 試験内容 | 判定 | 試験期間 | |

| ① | 修理書通り作業 | ○ | 15ヶ月 |

| ②-1 | ガスケットを引張って挿入(禁止事項) | × | ― |

| ②-2 | ガスケットを捩じって挿入(禁止事項) | △ | 8ヶ月 |

| ②-3 | ガスケットを最深部まで押込まず挿入(禁止事項) | △ | 8ヶ月 |

| ③-1 | 修理書通り作業後、温度変化確認(レンズ組換え直後) | ○ | ― |

| ③-2 | 修理書通り作業後、温度変化確認(レンズ組換え3ヶ月後) | ○ | 3ヶ月 |

*判定基準 ○:不具合なし △:不具合なしだがリスク高 ×:不具合発生(水入り等)

上記結果よりメーカ禁止項目である、ガスケットを引張って挿入したケースで水入りの不具合が発生しました。これは、ガスケットを引張ったことにより、ガスケットの径が変化しハウジングのコーナ部などで肉薄状態となり気密性・密着性が確保できずに水入りに至ったと推測されます。

なお、②-2、3については、今回に限って不具合の発生は見られませんでしたが、メーカ禁止項目のため不具合発生リスクは高くなるものと推測されます。

5. おわりに

この記事では、新旧構造比較と不具合発生メカニズムの推測をしました。冒頭に記載した通り、新構造のヘッドランプでは、様々な改善が施され、ガスケットを引張らない、捩じらない、浮かせないなど正しく作業を行うことで品質を確保した修理につながります。

また、プリウス(50系)など一部車種は、レンズ補給の他、ハウジング補給も設定されており、ハウジング破損時などにも対応可能です。

今後ヘッドランプ分解修理を活用できる場面は増えそうです。

以上